据悉,我国第一家以汉字文化为主题的博物馆——东方汉字博物馆暨中国古文字博物馆将于3月30日盛大开馆。该馆位于中国历史文化名城——成都。中国古文字博物馆是由中国秦文研究会主办,由主管单位国家文物局登记备案的国家级公益博物馆(以下简称为:博物馆)。该馆经过近五年的筹备建设,将于3月30日《东方汉字博物馆之夜》正式启航,面向全社会开放。

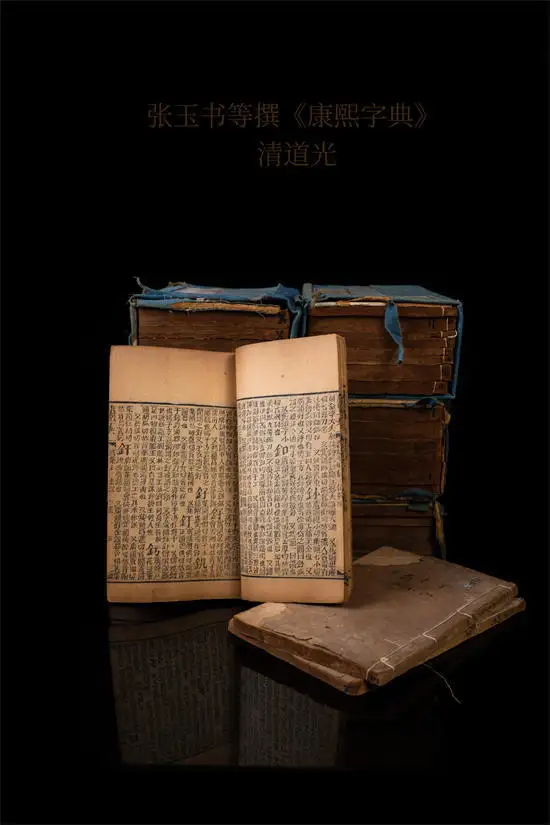

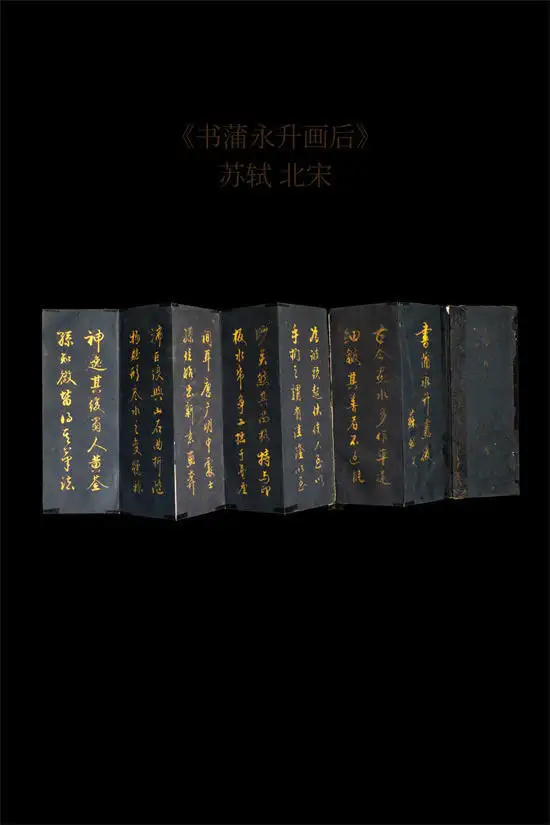

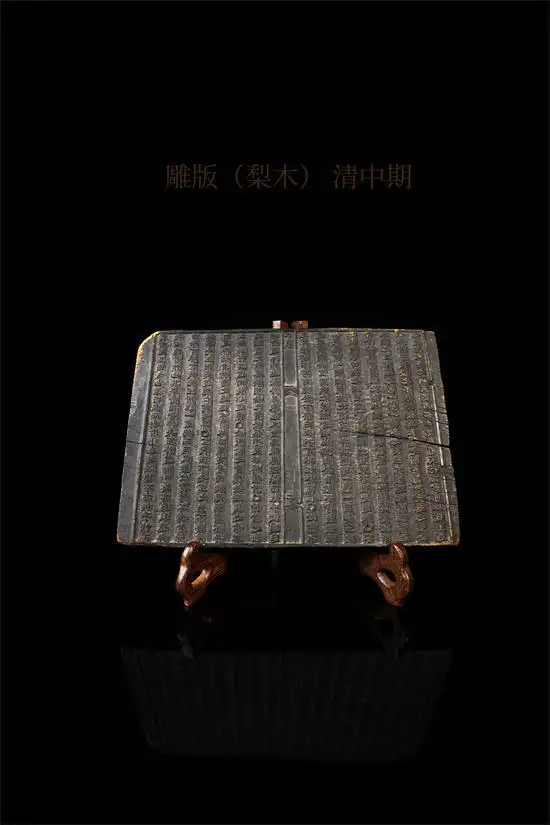

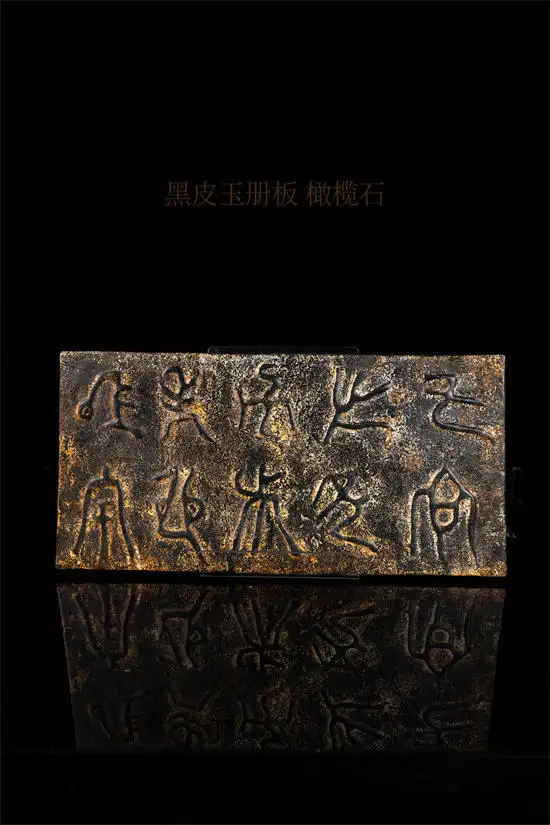

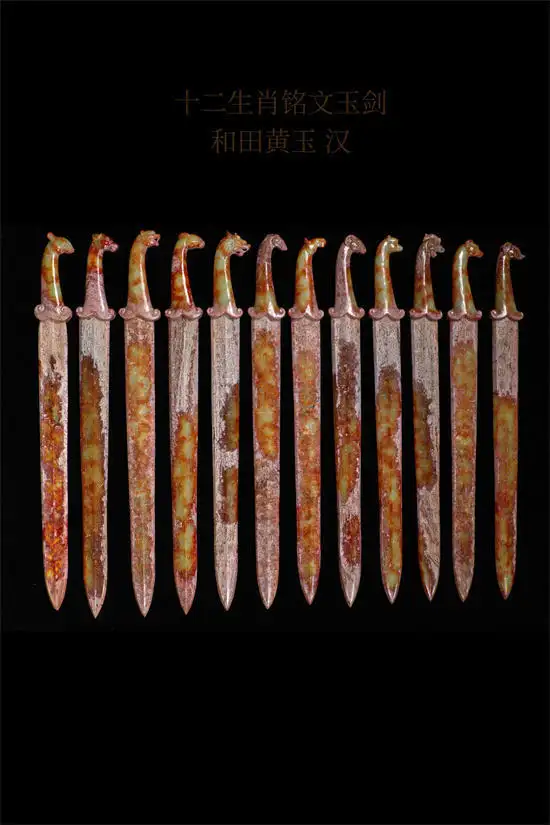

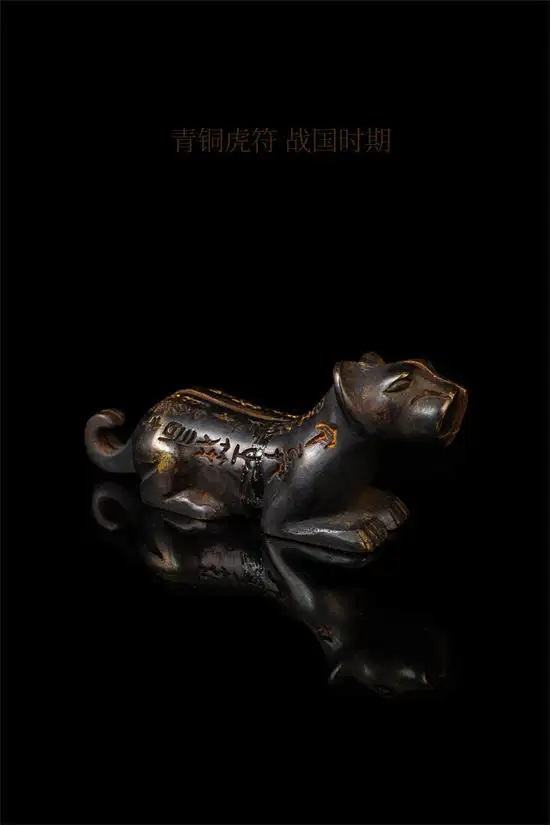

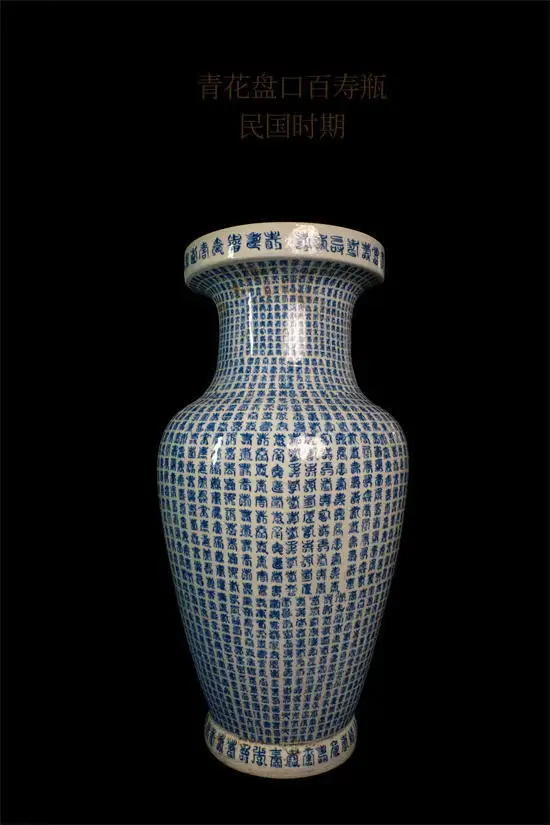

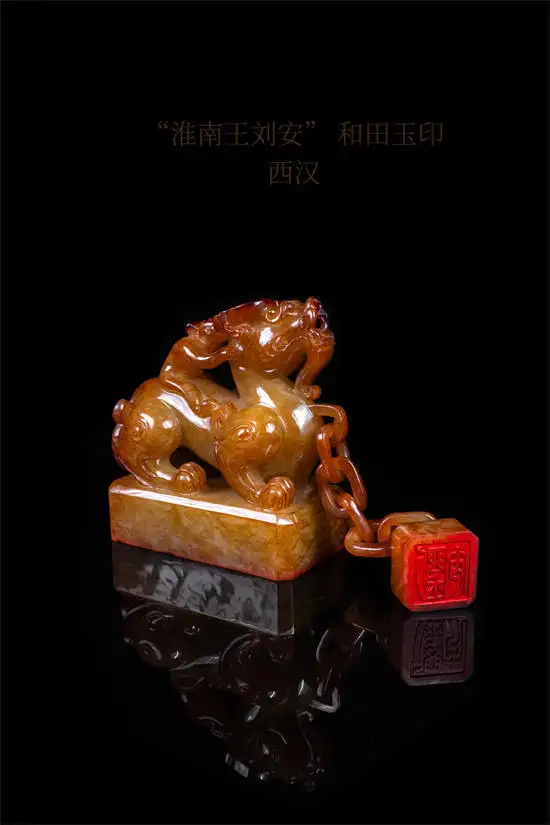

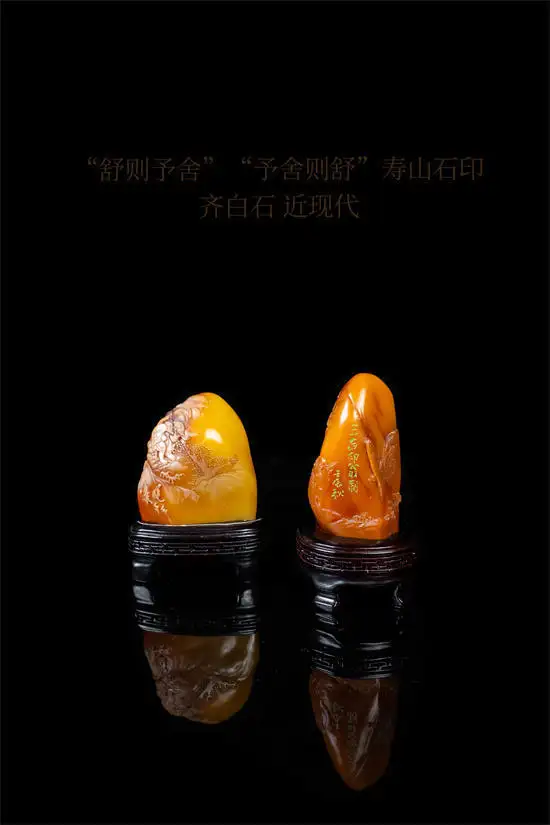

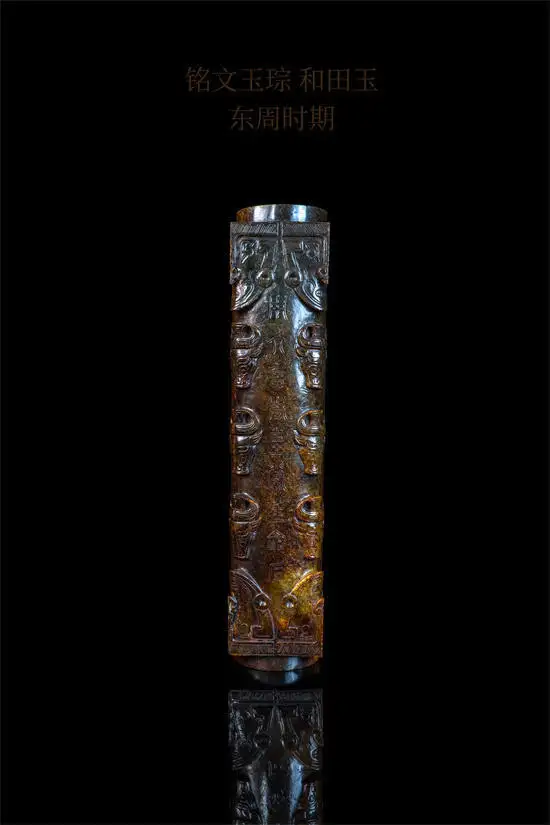

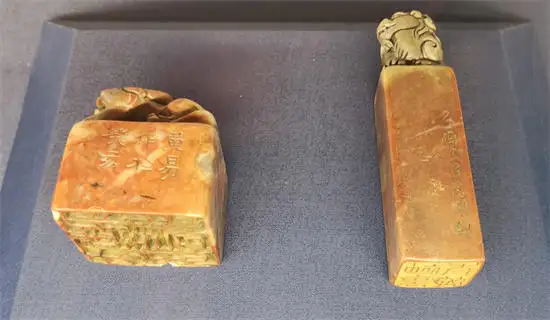

藏品鉴证中华文化历程东方汉字博物馆暨中国古文字博物馆几千件藏品集中展示了璀璨的中华文明,拥有以古文字和汉字为主题的藏品 2000 余件,展品实物主要为刻有甲骨文的龟甲、碑刻、石刻、高古玉器、竹简、玉简、银圆、铜钱、刀币、古代书卷、漆器、酒器、石器、匾额、雕版、宝剑和历代名家篆刻(印章)以及历代名家拓片等。这些藏品所展示的文字,足以鉴证中华民族近8000年文明,对于我们探索、发掘、研究中国古文字从符号到象形文,从象形文到甲骨文的发展演变历史有重要的帮助。对中华文化的兴起与发展所带来的影响提供了重要依据。

汉字,是目前世界上使用人数最多的文字、使用历史最久的文字,也是如今唯一常用的象形文字。从石器时代到农业时代,从工业时代到信息时代,一路行来的汉字,见证了众多文字的消亡,自身仍屹立不倒。从出土的文物可以看出,汉字的载体,从骨、到陶、到金属,从石、到木、到绢纸。时间来到了现在,我们眼前的屏幕也成为汉字新的载体。对人们探索、发掘、研究中国古文字从符号到象形文,从象形文到甲骨文的发展演变历史有重要的帮助。

翻开中国文化发展历程:从远古时期仰韶文化的黄河文明,良渚文化的长江文明,到红山文化的象形文字,以及远古时期的三星堆、古蜀金沙文化起源。从符号到象形文字,从仓颉造字到今天的汉字,近4000年的殷墟甲骨文、金文、石鼓文到秦代统一文字的篆书到汉代的隶书,再到西夏文、契丹文、唐宋之后的楷书、行书、草书、魏碑等的发展演变过程,反应了中华文化的悠久历史。博物馆的藏品代表作是苏东坡亲手所书的一幅《书蒲永升画后》,飘逸的金粉字体彰显着苏东坡旷达的精神力量。另一个藏品代表是《方寸之和》的玉磬,既有方块字的端庄肃穆,又有文字载体咫尺之间的匠心独运,彰显美美与共、和合共生的中华文明精神力量。

汉字:从符号开始

如今可见最早的汉字,看上去可能只是一些符号,比如距今约8000到7000年的裴李岗文化刻符龟甲,龟甲上的刻画符号,是迄今为止国内发现的最早的刻画符号,是目前所知最早的汉字源头。

刻符龟甲跟比它晚四、五千年的殷墟甲骨文,存在惊人相似:一是书写工具皆为坚硬利器;二是刻画字符均与占卜相关;三是所刻字符均属有意为之。比殷墟牛骨更早的汉字载体,或者是火烧过的土,也就是陶器。

良渚陶器,以及同一期出土的马家窑文化的陶器上,都有意义不明的刻画符号,被认为是汉字的早期形态。

金文:寄托人与神灵往来

陶土经火烧而成陶器,铜、锡与铅经火炼而成青铜,商周青铜器上的文字,如今称为金文。

甲骨文用刻刀刻划,所以直而细,金文用类竹片物刻在黏土模具上,再用此模具冶炼出青铜器,所以曲而粗。尽管形态有异,但字体结构却一脉相承。

作为祭祀器物的青铜器,文字常铸于内壁,从外面看不见里面,从上面也看不清下面。这些耗时费力镌刻出的文字,并非供人阅读,而是置于祭祀祖先的宗庙里,告慰祖先的灵魂,祈求祖先的保佑。

因此,与其说金文是人际沟通的工具,毋宁说是人与神灵往来的寄托。

ccc石刻:铭记重要的文字

与甲骨和陶土相比,金文无疑能存留得更久,因为青铜器更坚硬。同样坚硬的,还有石头。

1976年,殷墟妇好墓中出土5件石磬,其中一件侧面刻字:“妊竹(一说为冉)入石”。字体形态与甲骨文相同,这是迄今发现最早的石刻文字。

重要的文字,只有刻在石头上才能留存久远。公元89年,东汉大将窦宪大破匈奴,登燕然山刻石纪功:“燕然勒石”。从此名垂青史。

而许多名不见经传的当时人,比如汉代酒泉郡小小县令曹全,也是因为一块石碑(《曹全碑》被认为代表了汉代隶书的最高成就)而世代为人铭记。

唐代众多书法大家,后人如今所见真迹,亦多为石刻。

竹木与纸张:让“书”出现

甲骨文的“册”字,形态像并排连缀的竹木简。金文的“典”字,形态如人两手捧着“册”。由此推测,殷商已在某种程度上使用竹木简。

与金石相比,竹木毕竟易朽,因此如今发现的最早的竹简和木简,也不早于战国时代。

但正是竹木简而非金石,才使“书”的出现成为可能。经验和知识的快速传播,更有力地推动了时代的演进,而在印刷术肇源之时,时人也找不到比木头更适用、更易用、更常用的材质了。是以竹木虽易朽,创始书籍之功却永垂不朽。

况且轻便的竹木,还推动了更轻便材质的诞生。在草木所制的纸诞生之前,比竹木更轻便易用的书写材质,是绢帛。

只是绢帛虽好,但价格不菲、成本高昂。所以虽然更易破损、更不耐水火,但纸终究取代了绢帛、竹木、金石、骨陶,成为两千年来汉字最常见的载体。也令汉字的制作从刻划完全进化到书写。

柔软的毛笔笔锋,与各种类型的纸张相接触,创造出中华文明独树一帜的书法艺术。

汉字:中华文明之光

时代巨变,汉字亦然。汉字经历过快速简化的过程,载体如今也越来越多地变成各种屏幕,但无论如何变迁,汉字的核心精髓却从未更改。

所见即所感,所视即所思,天人合一,物我无别。象形的汉字既是人际交流的工具,更随时蕴含与自然沟通的密码,汉字之独一无二,正在于此。

不论时代如何演进,只要汉字不灭,中华民族便希望长存。

中国人有中国人的眼睛,中国人有中国人的智慧。每一个汉字都是一道中华文明之光,历久弥新、辉映万世。

文/启凌 编辑/苏静

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |